おすすめ記事

不動産を売却した場合の税金は、給与や事業、不動産などの所得とは区別され「譲渡所得」として、分離課税の方法により確定申告を行います。

この不動産の売却による譲渡所得は、その不動産を所有していた期間より「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けられます。

「長期譲渡所得」とは、その年1月1日において所有期間が5年を超える譲渡を言います。

その年1月1において、というのがポイントで令和6年中の譲渡であれば、平成30年12月31日以前に購入した不動産が長期譲渡所得の対象となります。

極端な例として、平成30年12月31日に購入した不動産は、所有期間が5年と1日となるため、長期譲渡所得となり、平成31年1月1日に購入した不動産は、所有期間がちょうど5年となり、「5年を超えていない」ため短期譲渡所得となります。

このように、たった1日の違いで短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されます。

それでは、短期譲渡所得と長期譲渡所得には、どのような違いがあるのでしょうか。

そして、その「短期」か「長期」かの所有期間の判定は、「不動産の引渡し(決済)をした日付」または「売買契約書の日付」どちらを基準として考えれば良いのでしょうか。

不動産の売却については、仲介手数料、譲渡所得税、住民税、健康保険料が増額になるなどの様々なコストが発生します。

この記事を読んで、出来る限り手取り額を多くしてもらいたいと思います。

1.短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い

そもそも不動産の譲渡所得は、その不動産の「値上り益」に課税される税金です。

過去に購入した不動産が、購入時より高い価額で売却した場合(建物については、一定の減価を考慮します。)に、その売却益に課税されます。

一方で、購入時より低い価額で売却した場合には、売却損となるため確定申告は必要ありません。

その売却益が5年以内の短期に実現した場合は、「短期譲渡所得」となり、5年を超えて実現した場合には、「長期譲渡所得」となります。

この2つには、どのような違いがあるのでしょうか?

1-1.税率

短期譲渡所得と長期譲渡所得の1番の違いは、税率です。

不動産の売却益が5年以内の短期に実現した場合には、その税率は高くなります。

それぞれ次の税率になります。

| 所得税 | 住民税 | 計 | |

|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得 | 30.63% | 9% | 39.63% |

| 長期譲渡所得 | 15.315% | 5% | 20.315% |

これらの税率を乗ずる売却益は、次の算式によります。

売却金額-(取得費+譲渡費用)=売却益

*売却益の計算をもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

不動産売却の税金の基本 | 東京の不動産税理士|税理士法人根本税理士事務所 (etokyo-fudosan.com)

このように短期譲渡所得の税率39.63%と長期譲渡所得の税率20.315%とでは、19.315%の差が生じます。

仮に5,000万円の売却益の場合は、税額にして実に9,657,500円の差が生じます。

昨今、都市部の不動産の価額は年々上昇していますので、なるべく長期譲渡となるように売却できると、手取り額は多くなります。

1-2.長期譲渡所得の場合の優遇税制

長期譲渡所得に該当すると、短期譲渡所得に比べて税率が低くなることは、先ほど解説しましたが、10年超保有したマイホームを売却する場合には、さらなる優遇制度があるので2つご紹介します。

ちなみにこれらの2つの特例は、併用して適用することはできません。

(1)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは、10年超所有したマイホームを売却した場合には、6,000万円までの売却益に対して、さらに税率が低くなる制度です。

マイホームを売却した場合は、新たなマイホームが必要になることが想定されます。

その購入資金の捻出を助ける目的で、一定の要件を満たした場合には、さらなる税率の優遇制度が設けられています。

主な適用要件は次のとおりです。

主な適用要件

- その年1月1日において、所有期間が10年を超えるマイホームの譲渡であること。

- 配偶者や子供などの一定の親族や同族会社への譲渡でないこと。

- 売却した年の前年または前々年にこの特例を受けていないこと。

- このマイホームの譲渡について、他の課税の特例の適用を受けていないこと。

(「居住用の3,000万円控除」または「収用交換等の特別控除」とは、併用して適用することができます。)

これらの要件を満たした場合の税率は、売却益のうち、6,000万円以下の部分に対しては14.21%となり、6,000万円超の部分に対しては20.315%(通常の長期譲渡所得の税率)となります。

| 売却益 | 所得税 | 住民税 | 計 |

|---|---|---|---|

| 6,000万円以下 | 10.21% | 4% | 14.21% |

| 6,000万円超 | 15.315% | 5% | 20.315% |

(2)特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例

「特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例」とは、マイホームを売却し、一定の要件を満たす新たなマイホームを取得した場合には、旧マイホームの売却益に対する課税を繰り延べる制度です。

課税を繰り延べるとは、旧マイホームの売却益に課税しないで、将来新たなマイホームを売却した時にまとめて課税するという意味です。

マイホームを売却した場合の優遇税制は、「3,000万円の特別控除(こちらは所有期間の要件なし)」が有名ですが、売却益が多額になる場合には3,000万円控除をしても税負担が重くなる場合があります。

その場合には、本特例を利用すると有利な場合があります。

本特例を利用してマイホームを買い替えた場合には、税務上は次のような取り扱いになります。

①旧マイホームの売却収入以上の金額で、新たなマイホームを購入した場合

旧マイホームの売却収入≦新たなマイホームの購入金額

∴譲渡益に対して課税は行われません。

マイホームの買換えにより、手元に何もお金が残らなかったイメージです。ただし、新たなマイホームの取得費は、一定の計算により売却した旧マイホームの取得費を引継ぎます。

②旧マイホームの売却収入に満たない金額で、新たなマイホームを購入した場合

旧マイホームの売却収入>新たなマイホームの購入金額

∴売却収入から新たなマイホームの購入資金を控除し、余った部分の譲渡益に対してのみ課税が行われます。

マイホームの買換えにより、差額分だけ手元にお金が残ったイメージです。

ただし、新たなマイホームの取得費は、一定の計算により売却した旧マイホームの取得費を引継ぎます。

主な適用要件

- その年1月1日において、所有期間が10年を超えるマイホームの譲渡であること。

- 売却した人が10年以上居住していた不動産であること。

- 売却金額が1億円以下であること。

- マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に新たなマイホームを取得し、一定の期間に居住すること。

- 売った年、その前年および前々年において、他の課税の特例の適用を受けていないこと。

- 新たなマイホームは、床面積が50m2以上、土地の面積が500m2以下であること。

2.短期譲渡所得と長期譲渡所得の所有期間の数え方

これまで解説してきたように、短期譲渡に該当するか長期譲渡に該当するかにより、その取り扱いが大きく異なるため、不動産の所有期間の計算(判定)がとても大切です。

この所有期間を数える際に起点(終点)となる「譲渡日」や「取得日」は、いつの時点をいうのでしょうか?

不動産取引では、一般的に「売買契約締結の日」と「引渡しの日(決済の日)」がありますが、どちらを基準に考えるのでしょうか?

また、相続で取得した不動産の取得日は、どの時点と考えるのでしょうか?

2-1.譲渡日の判定(所得税法基本通達36-12)

土地や建物の譲渡の日は、原則として、不動産を「引渡した日」となります。

ただし、納税者の選択により、「契約の効力発生日」とすることもできます。

「契約の効力発生日」とは、一般的には、「売買契約締結の日」です。

2-2.取得日の判定

売買により購入した不動産の取得の日は、譲渡の日の判定基準を準用します。

したがって、不動産の「引渡しを受けた日」が、取得日となります。

ただし、納税者の選択により「契約の効力発生日」を取得日とすることもできます。

ここで、契約日に手付金等の支払いの条項があるのに、その代金の支払いが行われていないなど、契約日に売買契約の効力が発生していないと考えられる場合は、契約日が取得日とは認められない場合があるので注意が必要です。

ましてや、架空の売買契約書をバックデートで作成するような行為は、脱税等の犯罪になりますので、絶対に行ってはいけません。

2-3.有利な選択で節税可能?

結論として、譲渡日と取得日について、「引渡しの日」と「契約の効力発生日」のどちらを基準とするかは、納税者の選択により任意に選択することができます。

そこで、取得日を売買契約日とし、譲渡日を引渡した日とすると、所有期間が最も長くなりますが、このような選択による申告は可能なのでしょうか?

こちらは可能です。

取得日を売買契約の日としたので、譲渡日も売買契約の日としなければならないといった縛りはありません。

取得日を「売買契約の日」により、譲渡日を「引渡しの日」によって計算することも認められています。

ただし、1度選択して確定申告をした場合には、その後の修正はできませんので、最初の確定申告の際に、慎重に選択を行う必要があります。

2-4.相続により取得した不動産の取得日(所得税法第60条)

相続や贈与により取得した不動産の取得日は、原則として被相続人や贈与者の取得日を引継ぐことになります。

ただし、非常に稀なケースですが、「限定承認による相続」、「負担付贈与」などにより、その移転の時点で、被相続人や贈与者に対して時価課税が行われている場合には、その時点が取得日となることがあるので、注意が必要です。

まとめ

繰り返しになりますが、「長期譲渡所得」とは、その年1月1日において所有期間が5年を超える譲渡を言います。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の一番の違いは税率です。

長期譲渡所得だと税率が20.315%であるのに対して、短期譲渡所得だと税率が39.63%になってしまいます。

せっかく高く売れたのに、短期譲渡所得に該当してしまうと、購入時の仲介手数料や不動産取得税、売却時の仲介手数料や測量費などの各種コストに加えて、39.63%の税金がかかることとなり、当初の見込みよりも手取り額が少なくなってしまいます。

昨今、不動産価額が上昇し、不動産を高く売れるケースが多くなってきています。

ただ、改めて手取り額を計算してみると、思ったよりも得をしていない(手元にお金が残っていない)というケースも多くあります。

譲渡所得の申告は、税理士でも判断に迷うことが多くあります。

難関な事案、特例の適用の判断に迷うことがありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

不動産のオーナーさんの中には、新規の物件を購入した年などは、経費がかさみ不動産所得が損失(マイナス)になることもあります。

この損失の金額は、給与などの他の所得と損益通算(相殺)はできるのでしょうか?

また、たまたま不動産の売却があった年の売却利益とは、損益通算できるのでしょうか?

反対に、不動産所得はプラスで、不動産の売却に係る所得がマイナスになることもあります。

この場合は、損益通算ができるのでしょうか?

所得税法では、不動産所得、事業所得、山林所得、総合課税の譲渡所得(注)の4つの所得において、損失が生じた場合は、一定の順序により、他の所得との損益通算(赤字と黒字の相殺)が可能です。

(注)この場合の「譲渡所得」ですが、土地、建物等の譲渡による損失などは、「分離課税」とされているので、「他の所得」との損益通算はできません。

(分離課税となる不動産譲渡損益どうしの通算は可能です。)

このように不動産所得の金額に損失が生じた場合は、損益通算ができますが、いくつかの注意点や勘違いしやすいポイントがあります。

今回は、不動産所得の損失と損益通算のポイントを税理士が解説します。

1.「損益通算」とは

そもそも「損益通算」とはどのような制度でしょうか。

所得税法では、所得の区分を次の10個に分類しています。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10個です。

譲渡所得は、分離課税(不動産や株の売却など)と総合課税(骨とう品や車の売却など)に分かれます。

このうち、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「総合課税の譲渡所得」の4つの所得限り「損失」が生じた場合には、一定の順序により、他の所得との「損益通算」が認められています。

2.不動産所得の「損益通算」の順序

不動産所得の損失の金額は、第1グループとして、利子所得、配当所得、事業所得、給与所得、雑所得の「経常所得グループ」から控除します。

不動産所得のマイナスを給与所得と損益通算して、給与の源泉所得税の還付を受ける確定申告書はこちらに該当します。

この「経常所得グループ」から控除をしてもさらにマイナスが残る場合は、第2グループとして、総合課税の譲渡所得、一時所得から控除します。

ただ、総合課税の譲渡所得や一時所得がある場合は少ないでしょう。

この損益通算してもなお控除できない損失の金額は、「純損失の金額」として、青色申告者であれば、3年間の繰越しが認められています。

これを「純損失の繰越控除」といいます。

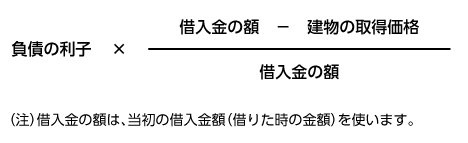

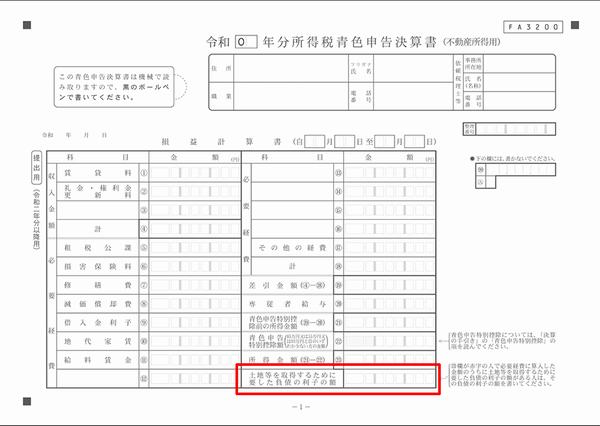

3.「土地等を取得するために要した負債の利子の額」がある場合

不動産所得が損失になった場合の計算で注意すべきことが1つあります。

銀行などからの「借入金の利子」のうち、「土地等の取得に要した部分」の金額は、損益通算できません。「等」とは、借地権などのことを指しますので、理解する上では「土地の取得に要した部分」と考えて問題ありません。

つまり、建物の取得に係る負債の利子については、損益通算の対象となります。

このルールは、バブル期に銀行借入により賃貸不動産を取得し、その借入金の利息を必要経費に算入することにより、他の所得と損益通算するという節税が横行していたために作られました。

土地付建物を取得した場合には、次の算式で、「土地等の取得に要した負債利子」の金額を計算します。

土地等の取得に係る負債の利子

4.不動産の譲渡(売却)に係る損失の金額

個人が土地や建物を売却した場合は、分離課税といって総合課税(給与や不動産や事業など)とは、別に計算します。

その土地や建物を売却した場合の「長期譲渡所得」または「短期譲渡所得」の金額の計算上「譲渡損失」となった場合には、その損失の金額は、他の土地や建物の「譲渡利益」からは控除できます。

ただし、総合課税とされる給与所得、不動産所得、事業所得などと損益通算することはできません。

「不動産を譲渡したことによる損失の金額」を他の所得と損益通算ができてしまうと極端な節税になってしまうため、平成16年の税制改正により、他の所得とは損益通算ができなくなりました。

5.まとめ

不動産所得を計算した結果、損失となった場合の損益通算について解説しました。

不動産オーナーの皆様は、毎年の不動産所得の計算に加えて、不動産を売却することもあるかと思います。

現在の法令では、結果として、不動産所得の損失の金額は、不動産の売却の利益とは、損益通算できませんし、不動産の売却のよる損失の金額を、不動産所得の利益と損益通算することもできません。

また、確定申告において、「土地等の取得に係る負債の利子」の計算の漏れが非常に多いので注意が必要です。

税務調査を誘発しないためにも損益通算の仕組みを正しく理解しましょう!

令和1年12月、不動産投資家、大家さんにショックなニュースが発表されました。

年末の税制改正大綱で、ついに居住用不動産の消費税還付ができなくなる改正が発表されたのです。

その内容は、わずかに一言です。

「居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めない。」

この改正の適用時期は、令和2年10月1日以降に引き渡された物件からです。

(令和2年3月31日までに、建築請負契約などを結んだ場合は、令和2年10月1日以降の引渡しでも、今回の改正は適用されません。)

一般の人にも不動産投資が注目を集めたのは、「金持ち父さん貧乏父さん」が出版された平成12年くらいからです。

その時から今まで2度の税制改正がありましたが、それでもまだ消費税還付ができる余地が残されていました。

しかし、今回の3度目の改正で、ついに終止符が打たれたと思います。

今回のコラムでは、なぜもう不動産の消費税還付が出来なくなったのか、また、なぜ過去の改正ではまだ消費税還付ができる余地があったのか解説したいと思います。

今回のお話は、居住用の賃貸不動産を前提としているので、テナントや事務所などの事業用賃貸物件や太陽光設備などは、今まで通り一定の手続きを踏めば、消費税の還付は可能です。

1.そもそも不動産の消費税還付とは

消費税とは、消費者が物品などを購入した際に負担するものですが、一般の消費者は消費税を直接税務署へ納付はしません。

消費税は、「事業者」が売上先(消費者)から「預かった消費税」から、仕入先に「支払った消費税」を差し引いて納めるというのが原則です。

そのため、「預かった消費税」より「支払った消費税」のほうが多い場合には、払いすぎた消費税は還付されます。

例えば、皆さんが事業者として本屋さんを営んでいたとします。

本1冊を1,100円(税込)で販売して、その仕入れが880円(税込)だったとします。

その場合、預かった消費税の100円から80円を差し引いた20円を税務署へ納付します。

| 本の売上 | 1,100円 | 預かり消費税 | 100円 |

| 本の仕入 | 880円 | 支払い消費税 | △80円 | 納付する消費税 | 20円 |

では仮にこの年に本屋さんの本社を5,500万円(うち消費税500万円)で「建替え(建築)」したとします。

この場合はどうなるのでしょうか。

| 本の売上 | 1,100円 | 預かり消費税 | 100円 |

| 本の仕入 | 880円 | 支払い消費税 | △80円 |

| 建物の建築 | 5,500万円 | 支払い消費税 | △5,000,000円 |

| 還付される消費税 | △4,999,980円 |

今度は、預かった消費税100円より、支払った消費税の5,000,080円の方が多いため、4,999,980円が還付(戻ってくる)されます。

これが消費税還付の基本的な仕組みです。

しかし、これを不動産オーナーに置き換えた時に問題が生じます。

消費税では、政策的な配慮から消費税が「非課税」とされているものがあります。

その1つが居住用物件の賃料です。

受取る賃貸料は「非課税」なのに、それに対応する建物の仕入れは控除しても良いのか?

これが不動産賃貸業における消費税還付の問題点であり、その不動産を購入した個人や法人がすでに事業を行っているか、もともと消費税申告をしているかなどの状況によって、結果的に還付がされる人とされない人に分かれてしまっていました。

それでは、どのような人が還付を受けられたのでしょうか。

その歴史を解説したいと思います。

2、消費税が還付される条件とは?

皆さんが、普段はサラリーマンや居住用物件のオーナーだった場合、いきなり建物の建築や物件の購入をしても消費税は還付されません。

それは、皆さんが事業者ではない又は消費税の納税義務がないからです。

消費税が還付されるには、次の2つの条件をクリアしなければなりません。

【条件1】消費税の「課税事業者」である事

消費税の課税事業者になる方法は2つあります。

(方法:1)「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出する。

(方法:2)2年前(基準期間)の売上高が1,000万円を超えた者は自然とその年課税事業者となります。

課税事業者選択届出書(記入例)

[条件2] 建物の引渡しがある月に「課税売上」を計上し、「課税売上割合」を100%に近づける事

消費税の申告上、先ほどの500万円の消費税の還付額には、ある分数式が入ります。

| 5,000,000円(消費税) | × | 課税売上 | = | 還付される消費税 | |

| 課税売上+非課税売上 |

この割合を「課税売上割合」といい、仕入れ税額はこの割合に応じて還付されます。

用語の説明

課税売上…テナントの賃料、自動販売機の手数料など、消費税込みの売上

非課税売上…居住用の賃料や礼金など、消費税がオンされていない売上

課税売上割合…課税売上と非課税売上の合計に対する、課税売上の割合

課税事業者…消費税の申告義務がある法人や個人

免税事業者…消費税の申告義務がない法人や個人

つまり、その建物の引渡しを受ける個人や法人が、すでにテナント収入がある者やその他の事業をやっている者であれば還付され、何の事業もしていない者であれば、還付されないということになってしまいます。

(そもそも課税売上がないので)

さらに、上の算式の通り、引渡しを受ける物件の居住用賃料を多く受け取ると還付額が薄まってしまうため、引渡しの日が、決算日に近い方が多く還付されるということにもなってしまいます。

3、自動販売機による消費税還付スキーム

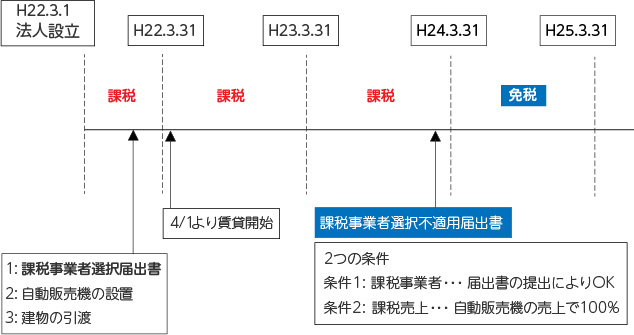

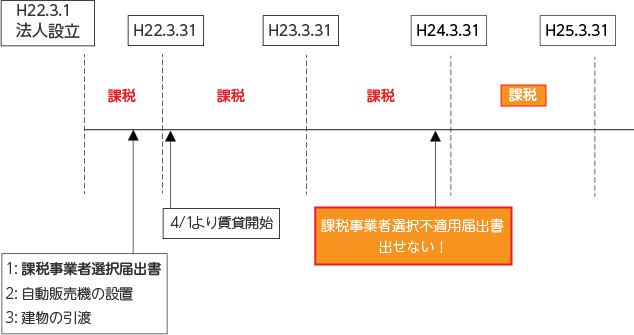

平成22年以前は、これらの理屈により、次の3つのステップで消費税還付が可能でした。

STEP1: 課税事業者選択届出書の提出

STEP2:自動販売機の設置で、課税売上を計上

STEP3:日割り賃料などをもらう前に、建物の引渡し (課税売上割合100%)

4、平成22年度税制改正とは?

この自動販売機の設置による消費税還付スキームが横行したため、平成22年4月に改正がありました。

【主な改正内容】*不動産投資家向けに簡略して記載します。

課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合で、課税事業者となった日から2年以内に建物の引渡しを受けたときは、3年間は免税事業者に戻ることが出来ない。

この改正は、消費税還付が出来ないというより、3年間(法人の場合は第4期になることが多いです。)は、消費税の課税事業者として、消費税の申告をしなければいけないとルールです。

★先ほどでは、「課税事業者選択不適用届出書」の提出により、免税事業者に戻れた平成25年3月31日期が課税事業者のままになります。

それでは、3年間後が消費税の課税事業者だと、どのような影響があるのでしょうか?

消費税法には、「課税売上割合が著しく変動した場合の調整計算」というルールがあります。

これは、各年において「課税売上割合」が大幅に変動した者は、3年間をトータルした課税売上割合(通算課税売上割合)で消費税を再計算するというものです。

これによって、自販機スキームの者は、引渡しの時こそ、課税売上割合が100%ですが、その後は、どんどん居住用賃料の非課税売上が入ってくるので、3年間トータルした場合の「通算課税売上割合」は1%程度になってしまい、3年後の消費税申告で、初年度に還付を受けた消費税のほとんどを返納することになります。

■この改正によってもまだ消費税還付を受けられたる人

平成22年の改正に該当する人は、「課税事業者選択届出書の提出」や「提出後、2年以内の購入」などの制限があったので、該当しない人にはまだ消費税還付が可能でした。

<平成22年の税制改正を受けてもまだ消費税還付が可能だった人>

・「課税事業者選択届出書」を提出して、2年を超えてから物件を購入する者。

・「課税事業者選択届出書」を提出せずに、2年前の売上が1,000万円を超えたことにより、自然と課税事業者となる者など。

(これらの者は、3年後の調整計算がある事業年度は免税事業者に戻ることができたので、調整計算をする必要がありませんでした。)

5、平成28年度税制改正とは?

そこで再び平成28年4月に消費税法が改正されました。

【主な改正内容】*不動産投資家向けに簡略にしています。

平成28年4月以降に物件を購入した課税事業者(建物金額が1,000万円以上)は、3年間は免税事業者に戻れない。

この平成28年4月の税制改正で、平成22年の改正では塞がれなかった穴が塞がれ、消費税還付を受けた者は、すべて調整計算をする可能性があることになったのです。

ただし、この調整計算の対象となる者は、一定の計算により、課税売上割合の「変動率」が50%以上で、かつ、「変動差」が5%以上という要件があるので、3年間の家賃収入以上の課税売上を計上することができれば、3年後の事業年度で調整計算をする必要がありませんでした。

変動率 =(仕入れ等の課税期間の課税売上割合 - 通算課税売上割合) ÷ 仕入れ等の課税期間の課税売上割合 ≧ 50%

変動差 = 仕入れ等の課税期間の課税売上割合 - 通算課税売上割合 ≧ 5%

そこで、調整計算のある3年後の事業年度までに家賃収入以上の課税売上を、何かしらの事業の売上で計上できた人は、還付された税額を返納しなくても済んでいたのです。

6、そして、令和2年度の税制改正

そして、令和2年の消費税法の改正です。

冒頭でも記載しましたが、その内容はわずかに一言。

「居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めない。」

平成28年までの改正は、消費税還付はできるけど、3年後の事業年度で調整計算が必要な事業者は、調整計算にて還付された消費税額を返納する内容でした。

結局のところ、今回の改正までは、いかに調整計算の対象にならないかが論点でした。

しかし、今回の改正は3年後の出口で調整するのではなく、居住用賃貸建物を仕入れた段階の入口の時点で、消費税還付が塞がれてしまいました。

7、まとめ

今回の令和2年の消費税法の改正で、居住用物件の消費税還付はもうできなくなったと思います。

消費税還付は、不動産を購入した最初の段階で還付があるので、不動産購入後のキャッシュフローが良くなり、賃貸経営において非常に有利なものだった事に間違いはありません。

ただ、低金利の現代では、不動産を保有するメリットや不動産賃貸業の魅力は、まだまだあります。

不動産を購入する人は、老後の資金の確保や相続税対策など様々だと思いますが、総じて不動産自体が好きな人が多いと思います。

最近では、シェアハウスや不正融資の問題もありましたが、堅実に本質を見極めながら経営すれば、不動産賃貸業は、ご自身の資産の形成にたいへん有効なものです。

ぜひ安全性を意識して、時代に合った賃貸経営をしてもらえればと思います。

税理士法人根本事務所では、不動産の購入時に必要な融資や、収支シミュレーションなど、無料にてご相談にお乗りしております。

物件を買ってからではなく、買う「前に」専門家に相談することで、数々のリスクから身を守って頂くことが可能です。

ちょっとしたご質問、ご相談でも構いませんので、心配事があるようでしたら、ぜひ一度お電話下さい。